質的研究のカテゴリー化についてお伝えするシリーズ

今回は、

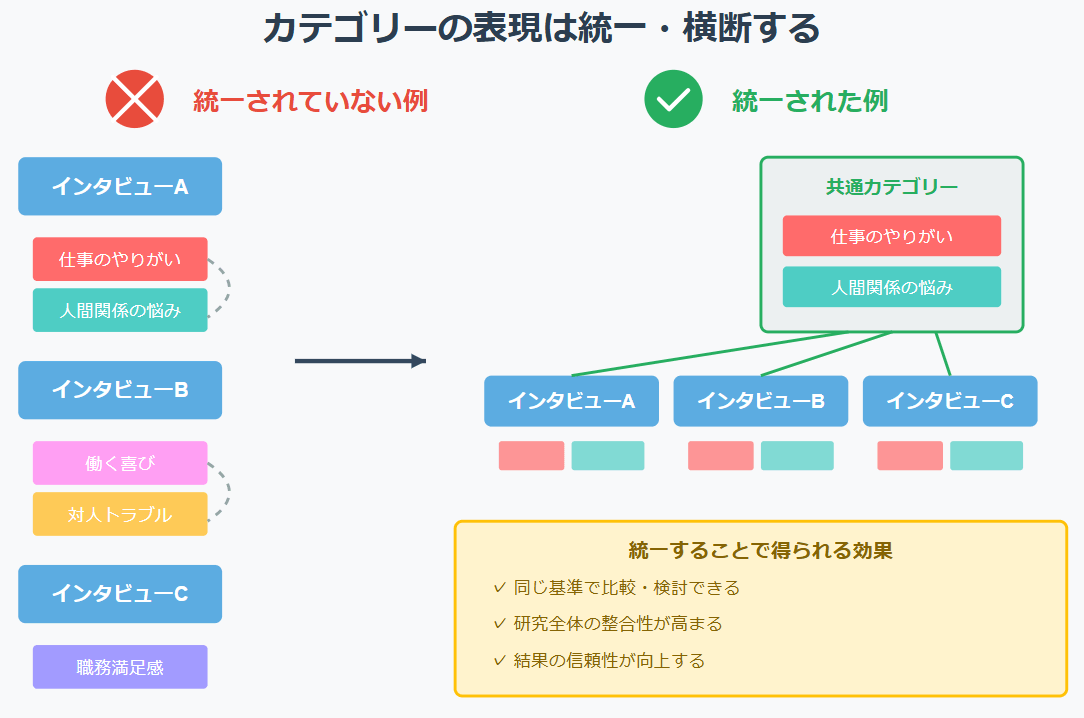

カテゴリーの表現は統一・横断する。

です。

質的研究を進める際、まずインタビューごとに逐語録を作成しますよね。そしてその逐語録をもとにコード化を行います。ここまでは多くの方が丁寧に取り組まれていると思います。

問題はその次、「カテゴリー化」です。

多くの研究初心者が陥りがちなのが、インタビューごとに別々にカテゴリー化をしてしまうことです。そうすると、インタビューAでは「仕事のやりがい」、インタビューBでは「働く喜び」といったように、似た内容でも異なる表現のカテゴリーが生まれてしまいます。

しかし、インタビューはインタビューガイドに沿って、同じテーマ・同じ目的のもとに行われるものです。にもかかわらず、インタビューごとにカテゴリーの表現がバラバラになると、分析全体の統一感が失われ、インタビューを横断してカテゴライズすることができなくなってしまうのです。これは質的研究としては致命的な問題です。

具体的な方法

では、どのように進めればよいのでしょうか。

ステップ1:

まず、1つ目のインタビューを元に、逐語録作成からカテゴリー化までを行います。そこで作ったカテゴリー表現をメモで控えておきます。

ステップ2:

次のインタビューを実施し、やはり逐語録作成からカテゴリー化までを行います。ここでのカテゴリー化がポイントです。1つ目のインタビューで作ったカテゴリー表現を使用し、もし必要があれば新たなカテゴリー表現を追加します。

ステップ3以降

3つ目のインタビュー、4つ目のインタビューでも同様に進めます。既存のカテゴリー表現を使いながら、必要に応じて新しい表現を加えていくのです。

カテゴリー表現は無限には増えない

ここで気になるのが、「インタビューの数が増えるごとに、カテゴリー表現も比例して増えていくのではないか」という点です。

実は、ある程度まではそうですが、一定のところまでくると、そこから増えることはほとんどありません。なぜなら、どのインタビューも事前のインタビューガイドに沿って明確な目的を持って聞いているものですので、よほどのことがない限り、まったく意図とは異なった回答をインタビューイ(回答者)はしないからです。(たとえば、極端ですが、高齢者介護が主題であるのに学校教育の話になることはない)

カテゴリー表現を統一する意味

カテゴリー表現を統一・横断的に整理していくことで、複数のインタビューを一貫した枠組みで分析することができます。

これにより、

- どのインタビューでも同じ基準で比較・検討できる

- 研究全体の整合性が高まる

- 結果の信頼性が向上する

といった効果が得られます。

次回は、このカテゴリーの表現をどのように洗練させていくか、その具体的な工夫についてお伝えします。

半構造化インタビュー コード化・カテゴリー化サービスはこちら

https://www.tapeokoshi.net/semi-structured/